引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1760153438/

>私が提唱してきたピッチングデザイン とは、単なる球質設計ではない。

>配球、フォーム、メンタル、キャリア戦略まで含めた「投球の総合設計」だ。

>今回、その理念を完全に体現したのが、佐々木朗希だった。

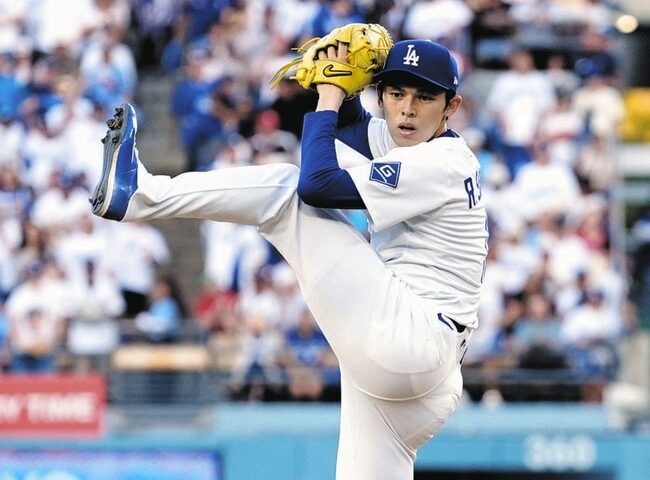

ポストシーズンで圧巻の投球を見せた佐々木朗希。100マイルの直球と“高速ナックル”とも呼べるフォークで完全復活した背景にある「ピッチングデザイン」の最適化と、私が提唱してきた“ジャイロフォーク理論”を解説する。

■「ピッチングデザイン」の真髄を体現した完全復活

野球というスポーツは、突き詰めれば物理現象の探求であり、打者との駆け引きから生まれる相対的な芸術だ。

私が提唱してきたピッチングデザイン とは、単なる球質設計ではない。

配球、フォーム、メンタル、キャリア戦略まで含めた「投球の総合設計」だ。

今回、その理念を完全に体現したのが、佐々木朗希だった。

ポストシーズンでリリーフ登板した彼は、まさに“新たな怪物”として覚醒した。

NLDS(ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ)でMVPが選出されるなら、満場一致で佐々木だったと断言できる。

それほどまでに、彼の投球は支配的で、チームを救い出した。

2022~23年に私が「人類史上最高の投手」と評したときの、あの異次元のピッチングが、完全に戻ってきた。

■ 原点回帰が生んだ“100マイル×高速ナックル”という異次元の融合

なぜここまで劇的な復活を遂げられたのか?

その答えは、投球デザインの最適化 にある。

不調期は多くの球種を試行錯誤していたが、今ポストシーズンでは研ぎ澄まされたツーピッチ──100マイル(約161km/h)のストレートと、“魔球”フォーク──に立ち返った。

ストレートは常時160km/h前後を維持し、打者をねじ伏せた。

そして、佐々木朗希という存在を唯一無二にするフォークが完全復活。

「計算できる高速ナックル」とも呼べるボールだ。

回転数は500rpm前後。低回転が生む不規則な揺れに、球速は140km/h台。

これはもはやフォークではなく、“高速で制御されたナックル”と呼ぶべき球質である。

軌道も興味深い。わずかにジャイロ成分を帯び、時にスライダーのようにも見える。

私はかつてから「ジャイロフォークこそ理想形」だと述べてきた。

一見すると不安定に見えるジャイロ回転だが、打者の視点では“ボールが浮き上がり消える”ように見える。

実際、この回転軸を再現した複数のプロ投手で空振り率が顕著に向上した。

打者は表面的には「ストレートかフォークか」の2択を迫られているようで、

実際には「ストレート・スライダー・フォーク」の3軌道を同時に追わされている。

さらに興味深いのは、佐々木のフォークには左投手のカーブのようなの成分がある点だ。

フォーク特有の縦落ちに加え、ボールが浮き上がってから下方向へ滑る。

まるで左腕が投げるビッグカーブを右腕で再現したかのような軌道で、

これが打者の目線とスイング軌道をずらし、空振りを誘発する。

この“縦・横・揺れ”が重なり合う三重錯覚構造こそ、佐々木朗希のフォークを“魔球”たらしめている。

■ R.A.ディッキーとの比較──「ナックルの原理を高速で再現した唯一の投手」

2012年、ナックルボーラーの R.A.ディッキー がサイ・ヤング賞を受賞した。

彼のナックルはその年キャリア最速で最速132km/hを計測。

メジャー屈指の強打者たちがまるで子どものように手玉に取られた。

球が浮き、揺れ、消える──それがナックルの本質だった。

佐々木のフォークは、その物理的原理を90マイル級の速度で再現している。

ディッキーのナックルが“自然の混沌”だとすれば、佐々木のそれは“設計された混沌”だ。

制御された不規則性。これは物理的にも、歴史的にも、かつて存在しなかった領域である。

私が「人類史上最高の投手」と称する理由は、単に球速や成績ではない。

“ナックル的現象を意図的にデザインできる”という点で、彼はすでに新たな時代を切り拓いているのだ。しかも100マイルの速球を併せ持っているのだ。

続きを読む

Source: なんJ PRIDE

【悲報】お股ニキ、佐々木朗希はワシが育てたをやり始める