【ドラの由来はDragon】EU・アメリカ麻雀では白・發・中がDragon牌と呼ばれている

2021年9月18日麻雀の“ドラ”の語源は英語のドラゴンです。

日本ルールの麻雀ではある特定の牌がドラと呼ばれていますが、欧米ルールの麻雀では三元牌(白・發・中)がドラゴンと呼ばれています。

《ドラに込められた意味・歴史》Dragon牌とは

ドラという麻雀用語の由来・語源としては英語のDragon(ドラゴン)からきています。

アメリカやEUでも麻雀は親しまれており、英語圏では『三元牌』を『Dragon tiles』と呼びます。

私たちが良く知るドラのルールは、最初からあったものではありません。

日本の麻雀のルールにドラが加わったのは、20世紀に入ってからであり、昭和20年代以降とされています。

麻雀は19世紀半ばに誕生し、これまで様々な国や地域で特有のルールが追加、または特殊役が新たにつくられたり、変化をし続けています。

長い麻雀の歴史の中で、英語のDragon tilesが日本の特有ルールと混ざり、ドラという名称が誕生しました。

きっかけは欧米麻雀のDragon牌

“ドラ”という用語が日本の麻雀に追加されるきっかけとなったのは、欧米麻雀の“ドラゴン牌”だったと言われています。

そのため、麻雀とはいえどドラを漢字表記することはなく、カタカナです。

アメリカやEUの欧米ルールでは、三元牌がDragon tiles(ドラゴン牌)と呼ばれています。

白撥中をそれぞれ『White Dragon(ホワイトドラゴン)』『Green Dragon(グリーンドラゴン)』『Red Dragon(レッドドラゴン)』と言います。

その英語の呼び名が日本に入ってきた時に、なぜか三元牌では無く、懸賞牌がドラゴンと呼ばれるようになりました。その後、省略されて『ドラ』に。

ドラという呼び名になる前は、懸賞牌(ケンパイ)と呼ばれていた

日本では、それまで『懸賞牌(ケンパイ)』と呼ばれていたものを『ドラ』と呼ぶことにしたのはなぜでしょう。

理由は、懸賞牌が便利な牌だからです。Dragon tilesも便利な牌だけど、「すでに三元牌という名称があるし、懸賞牌をドラゴンと呼ぼう」という発想だったのではないかと推測しています。

『懸賞牌』とは、当初は1枚につき1飜ではありませんでした。アガったあとに山をめくり、手の内に同じ牌があれば加点されるというルールでした。

その後、昭和20年代になってから1枚につき1飜というというルールに変化していき、『懸賞牌』は「非常に便利で価値の高い牌」として機能するようになります。

そしてアメリカ・EUの英語圏でいうところの三元牌(Dragon tiles)の持つ特性だけを汲み取り、懸賞牌をドラと呼ぶようになったそうです。

三元牌は刻子で役になるので⇒「非常に便利で価値の高い牌」と、その意味の部分だけを継承し、日本では懸賞牌をドラと呼ぶことにしました。

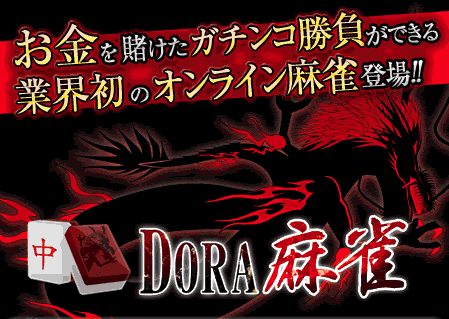

【最新】本格賭け麻雀ができるDORA麻雀とは

DORA麻雀(ドラ マージャン)は2009年にサービスを開始した日本ルールのオンライン賭け麻雀です。

パソコン、スマホなどから24時間いつでもプレイすることができ、卓割れの心配もありません。

卓レートは非常に幅広く、100円あれば参加できる超低額レートから本気勝負の数万円卓もあります。

また、雀荘とは違い裏ドラ、一発、金ドラなどのチップ・ご祝儀といった余計な支払いは一切ありません。

レートや清算ルール・四麻三麻採用ルール・入出金方法・イベントなどについてはこちらの詳細記事にてご確認ください▼

麻雀の腕に自信のある方はぜひ、アプリの世界を飛び出し、オンライン上で本気の勝負に挑戦してみてはいかがでしょうか。

Source: She’sOnlineGAMBLER

【ドラの由来はDragon】EU・アメリカ麻雀では白・發・中がDragon牌と呼ばれている